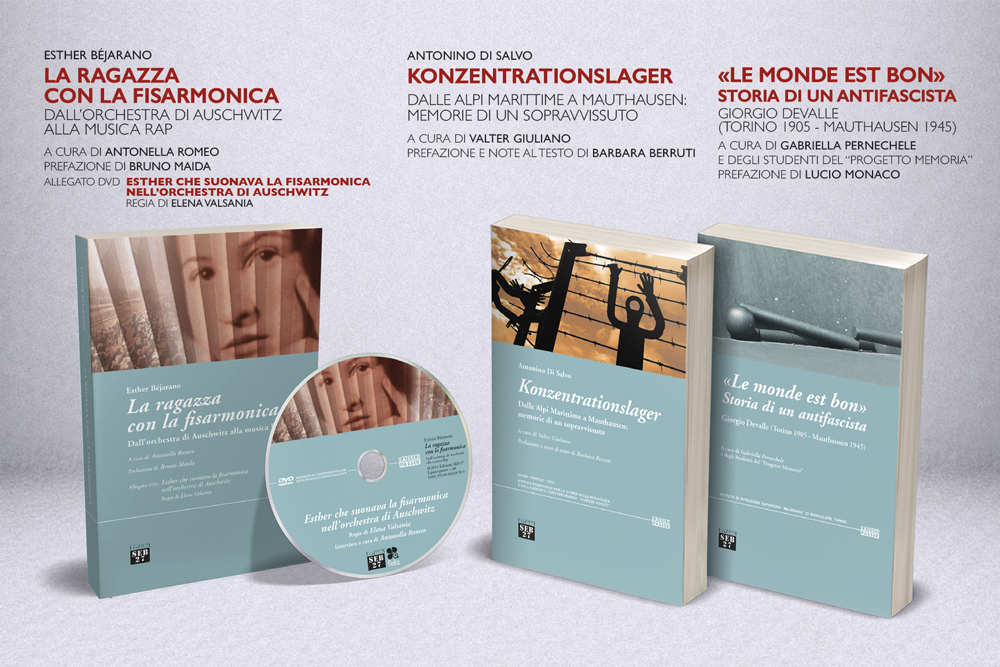

La ragazza con la fisarmonica

Esther Béjarano è un’artista, una donna del Novecento, libera nel suo protagonismo femminile praticato più che rivendicato. Lei che ha perso o abbandonato più patrie, ha ricominciato più vite sempre fondate sulla musica, sull’antifascismo e sull’amore verso la famiglia e gli amici disposti a condividere con lei le battaglie politiche contro l’intolleranza, la discriminazione, l’esclusione. Questi valori e queste presenze scandiscono il suo racconto: l’infanzia nella Saarland; la deportazione ad Auschwitz e a Ravensbrück, l’emigrazione in Palestina dopo la Liberazione; le nuove discriminazioni subite personalmente in Israele e quelle sofferte dalla popolazione araba, con la quale sperava si volesse costruire insieme il nuovo stato; il ritorno in Germania nel 1960, nella terra che era stata quella dei nazisti che l’avevano perseguitata e che le avevano ucciso i genitori e la sorella; la ripresa della sua attività artistica, quella musica che l’aveva salvata da Auschwitz, intrecciata all’impegno politico. Dalle memorie alle parole di una lunga intervista in cui Esther, consapevole che testimoniare è soprattutto progettare il futuro, ci ricorda che in un mondo pur in continua trasformazione i valori dell’antifascismo e della tolleranza rimangono profondamente attuali e moderni.

Konzentrationslager

Antonino Di Salvo ha scritto questa memoria, fino a ora inedita, tra il 1946 e il 1948. È un racconto forte, scritto “a caldo”, pieno di emozioni e ci aiuta a riflettere sugli esiti estremi a cui le politiche di esclusione dei regimi totalitari hanno condotto l’Europa. Nella tranquilla vita di un farmacista di Briga Marittima, nella Valle Roja, irrompe l’ombra lunga del fascismo. Antonino Di Salvo è ingiustamente accusato di attività contro il regime, verso il quale non nutre comunque alcuna simpatia, subisce una persecuzione sistematica con delazioni, interrogatori, arresti temporanei. Si rifugia con la moglie, Nan, e i due figli, Boris e Sheila, tra le montagne della Val Varaita aderendo alla lotta partigiana. Dopo l’improvvisa scomparsa della moglie, costretto ad affidare i bambini ad amici fidati, prosegue la clandestinità tra Torino e le vallate del Piemonte occidentale. Nel dicembre del 1944, ancora per opera delle spie fasciste, viene arrestato e successivamente deportato nel campo di concentramento di Mauthausen. Una narrazione di memoria nata dal bisogno di testimoniare il dramma di una fase storica segnata dall’emergere del lato peggiore dell’umanità e come indignata reazione all’amnistia dei crimini fascisti. La conclusione è un grido di libertà e di rimpianto nell’assistere a una democrazia debole e incapace di vera giustizia.

«Le monde est bon»

Un nome, «strada Giorgio Devalle», sulla targa di una via della collina di Moncalieri, presso Torino. Nessun’altra indicazione, segno forse di uno sfumare della memoria nella dimenticanza. Da fragili indizi muove la ricerca sulle tracce di Giorgio Devalle prima e dopo la deportazione. Tracce che conducono a tante soglie: quella della Storia (i silenzi sul suo arresto, la perdita dei registri del “Braccio tedesco” delle carceri di Torino); quella degli archivi, materiali e testimoniali, della famiglia, custode della sua memoria; le testimonianze sulla sua figura di antifascista: poche, intense pagine che rimandano alla “Resistenza civile” nella Torino occupata dai nazisti e nei due Lager della sua deportazione, Mauthausen e Melk. Di questi margini si compone il libro esito dei seminari del “Progetto Memoria” nato nelle Scuole superiori di Moncalieri per studiare il fenomeno concentrazionario nazifascista. Un libro scritto a scuola dunque, che aggiunge, alla didattica sulla deportazione, la pratica del dialogo degli studenti con la specificità del loro territorio come chiave di apertura alla Storia universale.