Esther Béjarano avrebbe compiuto 100 anni il 15 dicembre 2024, se non ci avesse lasciati nel luglio 2021. Musicista tedesca di origine ebraica, lei di vite ne ha vissute più di una. Rinacque la prima volta dopo la Liberazione dal Nazifascismo. Insieme ad altre compagne di prigionia si sottrasse, scappando, dalla marcia della morte. Aveva 18 anni quando venne deportata ad Auschwitz, dove la musica la salvò, fu costretta a suonare una fisarmonica nell’orchestra del Lager, che macabramente scandiva la marcia delle prigioniere che andavano al lavoro o i passi di coloro diretti alle camere a gas. Finchè i nazisti reclutarono anche lei fra le altre che vennero inviate nel campo femminile di Ravenbrück a lavorare per l’industria bellica. Qui con le compagne cercò di sabotare la produzione di guerra, montando “male” degli interruttori per la Siemens. La passione per musica ha accompagnato la sua vita. L’esperienza della persecuzione fece crescere in lei una forte repulsione verso ogni forma di discriminazione e razzismo. Aveva imparato quanto in tempi difficili non sia facile trovare asilo altrove; sapeva che i Paesi ricchi e democratici sanno chiudere i confini al momento del bisogno. I genitori e la sorella Ruth, quando cercarono salvezza in Svizzera, vennero respinti. Solo il fratello Gerd trovò negli Stati Uniti una possibilità di fuga, fu l’unico che riuscì a pagare la cauzione richiesta per essere accolti in Nord America.

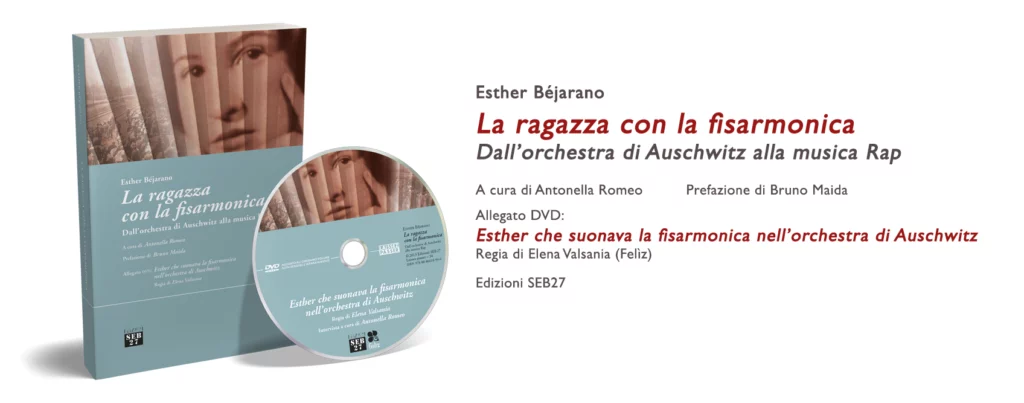

Esther Bèjarano non trovò pace nemmeno in Palestina dove arrivò appena dopo la guerra, da clandestina, imbarcandosi a Marsiglia con dei documenti falsi. Sebbene avesse lei stessa lottato per l’indipendenza dagli inglesi, si sentì insieme al marito Nissim tradita da come nello Stato di Israele venivano trattati i palestinesi. Nel suo libro La ragazza con la fisarmonica scrive:

«Con gli arabi volevamo collaborare, costruire il paese insieme a loro, […] ma è andato tutto diversamente da come ce l’eravamo immaginato. Nissim diceva: queste non sono guerre di difesa, sono guerre di offesa. Quando ci fu la guerra del Sinai disse, adesso basta. […] Gli arabi […] sono stati mandati via […]. Gli hanno puntato la pistola al petto, o ve ne andate o morirete. È stato terribile. E l’intero sviluppo anche in seguito non è migliorato, ma è peggiorato sempre più. Si veda oggi [il testo è del 2012] questo governo che è al potere. È il peggiore governo che abbia mai avuto Israele. Questo Netanyahu è un fascista e l’altro Lieberman, si è portato dietro numerosi fascisti dalla Russia. […] Finché rimarrà gente così al potere credo che la pace sarà impossibile».

Esther non voleva fare profezie. Eppure colpiscono le sue parole di allora, cosa avrebbe detto oggi? Ancora guerre di sterminio, ancora stragi di innocenti, nel Medio Oriente come nell’Est europeo. Lei aveva creduto alla pace e alla giustizia e si era impegnata per perseguirle con la sua musica. Aveva ricominciato nel 1960 un’altra vita ancora in Germania, il paese da incubo che aveva condannato a morte la sua famiglia. Lavorò sodo come semplice operaia, sebbene in Israele fosse abilitata a insegnare musica al Conservatorio. Riprese a suonare solo in età avanzata, quando glielo chiesero i giovani della protesta contro le i padri e i nonni. La nuova generazione voleva sapere, ma i vecchi tacevano. E allora iniziò lei a parlare, a raccontare la sua storia, a testimoniare nelle scuole e sui palcoscenici accompagnata dalla musica, che diventò la sua vendetta. All’età di 85 anni aveva iniziato a cantare con dei rapper proprio per raggiungere i più giovani con il linguaggio di quel genere musicale più vicino alle nuove generazione. Fino all’ultimo si è impegnata per difendere il diritto di asilo dei profughi del presente, per contrastare con il suo controcanto antirazzista e pacifista il dilagante pensiero nazionalista e razzista, che usa anche la musica come potente strumento di propaganda.

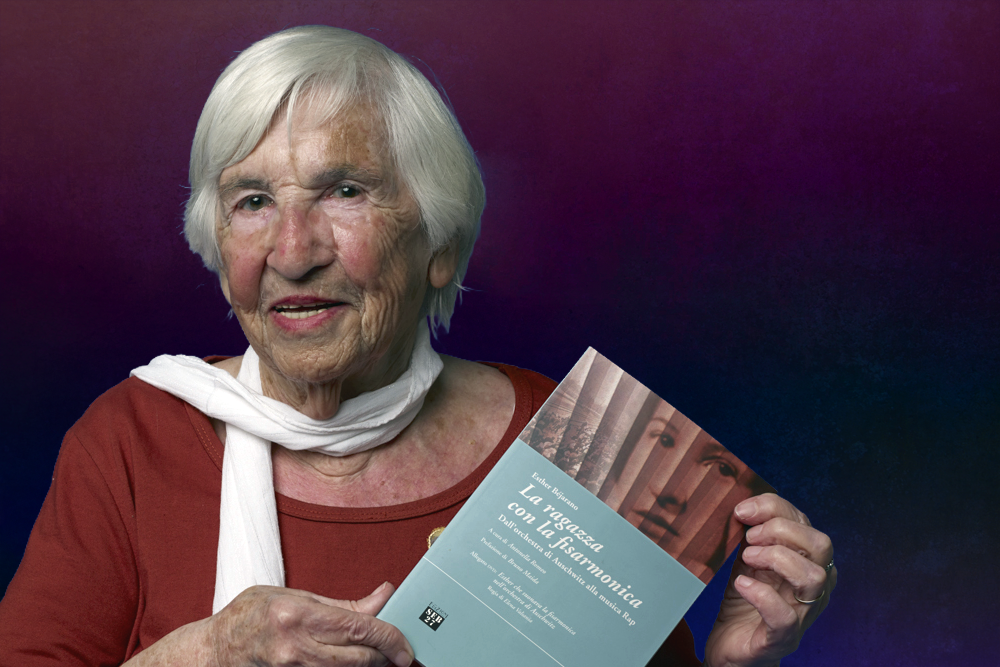

Esther Béjarano era una donna simpatica, piena di vita. Si vantava di aver raggiunto addirittura l’altezza di un metro e cinquanta in gioventù. Per quanto piccina sapeva imporsi sul palcoscenico con la sua voce da soprano di coloratura e a chi l’ascoltava appariva immediatamente la sua imponente statura di artista. Qui in Italia si è esibita più volte, nei teatri di Torino, di Alessandria, di Ferrara, di Verona, di Cuneo, di Fosdinovo, di San Remo, con i rapper – il figlio Joram e due musicisti di origina turca e italiana – ma anche con il fisarmonicista jazz Gianni Coscia. Ospite al Premio Tenco, aveva detto di non essere sopravvissuta per portare il lutto, ma per gioire della vita. Sebbene lei cantasse la persecuzione e spiegasse al pubblico come i nazisti avessero pervertito la musica nei lager, a fine concerto il pubblico sentiva dentro un senso di insperata leggerezza. E nel foyer uno sciame umano voleva sempre avvolgerla e abbracciarla. Una volta dopo un concerto nell’aula magna dell’Università di Verona, dove accorsero in mille, due studenti si dovettero improvvisare body gards per impedire alla folla di sommergerla con il suo entusiasmo e la sua riconoscenza.